КОНСЕНСУС

Бисфосфонаты — наиболее часто применяемые лекарственные средства для лечения остеопороза и снижения риска переломов, которые были внедрены в клиническую практику более 30 лет назад. Группа бисфосфонатов включает пероральные (алендроновая кислота, ризедроновая кислота, ибандроновая кислота) и парентеральные (золедроновая кислота, ибандроновая кислота) препараты. К настоящему времени довольно большой контингент пациентов с остеопорозом в течение длительного времени принимает бисфосфонаты. Этот факт поднимает вопросы сохранения клинического эффекта, развития побочных явлений препаратов на фоне продолжительного приема, а также возможности прекращения или перерыва в их использовании. В документе приведены рекомендации экспертного совета Российской ассоциации по остеопорозу по ведению пациентов с остеопорозом, получающих терапию бисфосфонатами. На основе анализа научной литературы и общей дискуссии членами экспертного совета сформулированы рекомендованная продолжительность лечения пероральными и парентеральными бисфосфонатами, способы контроля эффективности лечения, а также признаки, на которые следует опираться при принятии решения о перерыве в терапии либо увеличении ее продолжительности. Обсуждаются критерии неэффективности лечения, требующие его коррекции. Отдельный раздел посвящен наблюдению за пациентом во время перерыва в приеме бисфосфонатов и принятию решения о возобновлении лечения. Также даны рекомендации по контролю и предупреждению возможных побочных эффектов и повышению приверженности лечению бисфосфонатами.

Было проведено заседание экспертного комитета для формирования рекомендаций по профилактике и лечению дефицита витамина D у различных групп пациентов. Комитет экспертов достиг консенсуса относительно возможности назначения профилактических доз колекальциферола в ежедневном, еженедельном и ежемесячном режимах для предотвращения дефицита витамина D без измерения его исходного уровня. Пациентам с низкотравматичными переломами и/или требующим назначение антирезорбтивного лечения при остеопорозе в случае невозможности измерения уровня 25(ОН)D рекомендовано назначение колекальциферола в дозе 50 000 МЕ. Лечебные дозы витамина D (50 000 МЕ в неделю) следует назначать пациентам с установленным дефицитом/недостаточностью витамина D (< 30 нг/мл). Учитывая распространенность дефицита витамина D в России, экспертный комитет предложил назначать всем людям профилактические дозы витамина D с ноября по апрель, в то время как пожилым (старше 65 лет) — в течение всего года. Пациентам с нарушением метаболизма витамина D, связанным с гиперкальциемией (генетическими нарушениями или гранулематозом), следует избегать приема витамина D. С другой стороны, пациенты с ожирением, нарушением всасывания и остеомаляцией нуждаются в более высоких дозах витамина D в течение более длительного периода времени. Высокодозный витамин D в матричной форме производства (ВDМФ, Девилам) — препарат для профилактики (преимущественно в интерметтирующем режиме) и лечения дефицита/недостаточности витамина D. Принимая во внимание быстрое достижение терапевтического эффекта, хорошую переносимость, безопасность препарата и удобство использования различных режимов введения для достижения большей приверженности пациентов лечению, комитет экспертов пришел к выводу, что (ВDМФ) (Девилам, 50 000 МЕ и 5000 МЕ) может быть рекомендован для применения в различных группах людей в соответствии с этим консенсусом.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ. Отсутствие достаточной систематизации данных по применению бисфосфонатов для первичной профилактики остеопоротических переломов (ОП) у женщин в постменопаузе с остеопенией побудило нас провести систематический обзор с метаанализом публикаций, посвященных данной проблеме.

ЦЕЛЬ. Изучить влияние бисфосфонатов на минеральную плотность кости (МПК) и переломы у женщин в постменопаузе с остеопенией.

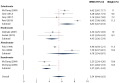

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При первичном отборе было найдено 1140 потенциально подходящих статей. Из первоначально идентифицированных результатов был проведен метаанализ 13 исследований. Дизайн отобранных для метаанализа исследований соответствовал рандомизированным контролируемым исследованиям (РКИ).

РЕЗУЛЬТАТЫ. В среднем исследуемые препараты бисфосфонатов по сравнению с плацебо увеличивали МПК поясничного отдела позвоночника на 5,54 % (95 % ДИ 4,44–6,63, I2=93,65 %), общую МПК бедра на 4,53 % (95 % ДИ 3,2–5,86, I2=96,32 %), МПК шейки бедра на 3,63 % (95 % ДИ 1,5–5,75, I2 = 95,9 %), МПК всего тела на 3,25 % (95 % ДИ 2,28–4,22, I2 = 87,87 %), МПК проксимального отдела бедра на 4,76 % (95 % ДИ 3,43–6,08, I2 = 88,64 %). Выявлено статистически значимое влияние бисфосфонатов на низкоэнергетические переломы (ОР 0,62; 95 % ДИ 0,49–0,77), клинические переломы позвонков (ОР 0,51; 95 % ДИ 0,38–0,69), а также рентгенологически подтверждённые переломы позвонков (ОР 0,63; 95 % ДИ 0,4–0,98).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты позволяют заключить, что бисфосфонаты (алендронат, золедроновая кислота, ибандронат, резедронат) обладают положительным терапевтическим эффектом, и их назначение оправдано у женщин в постменопаузе с остеопенией для профилактики ОП и увеличения МПК.

ОБОСНОВАНИЕ. Дефицит витамина D при вторичном гиперпаратиреозе (ВГПТ) на фоне хронической болезни почек (ХБП) у пациентов с сахарным диабетом (СД) является одним из ключевых факторов ухудшения функционирования почечного звена.

ЦЕЛЬ. Оценить показатели кальций-фосфорного обмена у лиц с ВГПТ на фоне ХБП, СД и без него для оптимизации подходов к лечению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен ретроспективный анализ 416 историй болезни с диагнозами ХБПС3-С5 и ВГПТ, из которых 112 имели в анамнезе СД, находившиеся на обследовании и лечении в нефрологическом отделении в период с 01. 01. 2018 по 31. 12. 2022 гг. Изучены демографические и антропометрические данные, оценены лабораторные (общий и ионизированный кальций, общий белок, альбумин, фосфор, креатинин, паратиреоидный гормон, 25(OH)D,

щелочная фосфатаза) и инструментальные (ЭХО-КГ, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства) методы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ. СД является ведущей причиной ХБП среди всех нозологических форм. Уровень 25(OH)D у пациентов без СД варьировал от 9,04 до 152 нмоль/л, с СД — от 8,3 до 77 нмоль/л. Средний уровень 25(OH)D у пациентов без СД (41,7 ± 26,1 нмоль/л) достоверно выше, чем у пациентов с СД1 (20,3 ± 14,9 нмоль/л) и СД2 (27,6 ± 19,2 нмоль/л) (р = 0,005 и р = 0,003 соответственно). Дефицит и недостаточность 25(OH)D чаще регистрировались у пациентов с СД в сравнении с пациентами без СД (89 и 10 % против 69 и 19 % соответственно), при этом оптимальный уровень чаще встречался у пациентов без СД (12 и 1 % соответственно).

ОБОСНОВАНИЕ. Микроархитектонику трабекулярной костной ткани в настоящее время можно оценить с помощью специальной программы для рентгенденситометров по определению трабекулярного костного индекса (ТКИ).

ЦЕЛЬ. Оценить микроархитектонику костной ткани и риск переломов у пациентов с ревматоидным артритом (РА).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В одномоментном исследовании приняли участие 95 женщин в постменопаузе с РА (средний возраст 62,3 ± 8,1 года). Проведено анкетирование с помощью специально разработанного опросника, лабораторное обследование, рентгеновская остеоденситометрия поясничного отдела позвоночника (L1–L4), проксимального отдела бедра с определением ТКИ. Оценен риск основных остеопоротических переломов (ООП) с помощью

калькулятора FRAX без или со стандартизацией по ТКИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ. У 41 (43,2 %) пациентки выявлен остеопороз (ОП) хотя бы в одной области измерения, при этом в L1–L4 — у 26,3 %, в шейке бедра (ШБ) — у 22,1 % и в проксимальном отделе бедра в целом — у 11,6 %. Среди обследованных женщин 35,8 % имели нормальную, 25,3 % — частично деградированную и 38,9 % — деградированную микроархитектонику по ТКИ. У пациентов с переломами в анамнезе низкий ТКИ выявлялся значимо чаще по сравнению с больными без переломов (р < 0,05). ТКИ негативно коррелировал с возрастом (r = -0,30, р = 0,003), длительностью постменопаузы (r = -0,26, р = 0,014), кумулятивной дозой глюкокортикоидов (ГК) (r = -0,34, р = 0,045) и позитивно — с МПК L1–L4 (r = 0,43, р < 0,001), МПК ШБ (r = 0,21, p = 0,038) и общим показателем бедра (ОПБ) (r = 0,23, p = 0,02). Нормальные показатели МПК в L1–L4 и при этом деградированную микроархитектонику костной ткани по ТКИ имели 9,5 % лиц с РА. Высокий риск переломов по FRAX выявлен у 47 (49,5 %) женщин, а введение в алгоритм значения ТКИ увеличило число таких пациентов до 52 (54,7 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У 43,2 % женщин в постменопаузе с РА диагностирован ОП, у 38,9 % выявлена деградированная микроархитектоника костной ткани по ТКИ. Установлены негативные ассоциации между ТКИ и возрастом, длительностью постменопаузы, кумулятивной дозой ГК, а позитивные — с показателями МПК во всех отделах скелета. Введение показателя ТКИ при расчете риска ООП по FRAX позволило перераспределить пациентов в группах риска, в результате чего высокий риск имели 54,7 % больных.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2311-0716 (Online)